„Wir haben gestattet, dass in dem erwähnten Landstrich da, wo es ihnen angebracht erscheint, Kirchen errichtet werden.“

Dieser Satz steht in dem Vertrag, den der Erzbischof von Bremen im Jahre 1106 mit holländischen Siedlern schloss.

Aufgrund dieses Vertrages wird auch die Kirche auf der Horst errichtet worden sein.

Fachleute schätzen die Bauzeit zwischen 1150 und 1250.

Der Baustil ist einheitlich.

Die Errichtung der Kirche wird sich über Jahre hingezogen haben, da man mit dem Material, Findlinge, Feldsteine und Kalkmörtel nur langsam bauen konnte.

Der Standort auf der Horst, einer natürlichen Sanderhebung aus der Eiszeit, war gut gewählt, da er auch bei Überflutungen der Ostemarschen trockene Zuflucht bot.

Die St. Petri Kirche leitet ihren Namen von Petrus ab, dem Schutzpatron der Schiffer und Fischer und lässt vermuten, dass er schon von der Kapelle, die vormals an diesem Ort stand, übernommen wurde.

Historie

Vor 1200

Historiker vermuten, dass vor dem Bau der Feldsteinkirche eine kleine Holzkapelle an gleicher Stelle Fischern und Siedlern Trost und Zuflucht bot.

1150 – 1250

Bauzeit der Feldsteinkirche

1556

Erster Evang. Pfarrer

1632

Zerstörung des Turmes, der Einrichtung und der Fenster im 30 jährigen Krieg

1699

Renovierung nach der Plünderung

1738

Der Kirchhof wird nach Ortschaften eingeteilt.

1885

Der neue Friedhof am Ortseingang wird eingeweiht, der alte Kirchhof stillgelegt.

1892

Die Kirche wird grundlegend renoviert.

Die Dachform wird wg. der Statik verändert, die jetzige Orgel und die Empore eingebaut.

1910

Die jetzige Glocke wird gegossen und eingebaut.

1928

Mit dem Küsterhaus werden bei einem Brand wertvolle Gerätschaften und die Belegungspläne des alten Kirchhofes vernichtet.

1933

Die Bildfenster im Chorraum werden zum Lutherjubiläum eingebaut.

1959

Erneute grundlegende Renovierung. Gestühl, Kanzel und Farben werden verändert.

1975

Der alte Taufstein bekommt wieder einen Platz in der Kirche.

Der alte Friedhof

um die Kirche herum wurde 1885 stillgelegt.

Seit wann auf ihm Menschenbeerdigt wurden, ist nicht genau festzustellen.

Der älteste, noch lesbare Stein datiert auf das Jahr 1706.

Einige Grabmale werden jedoch wesentlich älter sein.

Man nimmt an, dass an die 3000 Menschen im Laufe der Jahrhunderte hier ihre letzte Ruhe fanden.

42 Grabmale sind auf diesem Kirchhof noch erhalten.

Die Tür des Hauptportals

wurde nach den Zerstörungen im 30 jhrg. Krieg 1699 von Anna Hintelmann zum Gedächtnis an ihren verstorbenen Mann Tonnis gestiftet.

An der Brauttür, ebenfalls an der Nordseite gelegen, befindet sich noch das ursprüngliche Schloss.

Eine weitere Tür an der Südseite, ist aus Platzgründen in der Kirche, verschlossen.

Die jetzige Innenausstattung der Kirche

wurde bei der grundlegenden Renovierung im Jahre 1959 angeordnet.

Aus dieser Zeit stammen die neue Farbgebung und die schlichten Bänke, die ein altes Gestühl aus dem 17. Jahrhundert ersetzten.

Die alten Farben sind noch an Orgel, Kanzel und Altar zu erkennen.

Die Gemeindeempore wurde mit der Orgelempore zusammen Ende des 19. Jahrhunderts eingebaut.

2007 / 2008 wurden die Anstriche erneuert.

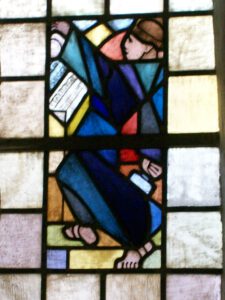

Zwei bunte Fenster

wurden zum Lutherjubiläum 1933 in den Chorraum eingebaut.

Sie zeigen den Thesenanschlag und die Abendmahlsausteilung.

Der Altar

ist ein verputzter, gemauerter Block mit einem Retabel aus Holz.

Man erkennt die Nachahmung eines griechischen Tempels.

Das Mittelfeld ziert ein geschnitztes Kruzifix mit einem goldenen Korpus.

Der Altar wurde um das Jahr 1700 herum eingebaut.

Leuchter und Lesepult vervollständigen seit 2002 den Altarraum.

Die Kanzel

stammt aus dem 17. Jahrhdt. und zeigt auf den Bildtafeln die 4 Evangelisten mit Symbolen und Inschriften.

1959 wurde sie gründlich restauriert und von der Wand im Bogen auf einen Sockel gestellt.

Der Taufstein

ist romanisch, könnte also aus der Entstehungszeit der Kirche stammen.

Er wurde irgendwann aus der Kirche entfernt, zierte viele Jahre den Garten am alten Pfarrhaus und das Himmelpfortener Museum und wurde 1975 wieder in die Kirche gebracht.

Die Orgel

mit neugotischem Prospekt wurde 1892 vom Stader Orgelbaumeister Heinrich Röver gebaut.

Sie ist die kleinste 2 manualige Orgel in Niedersachsen und hat 9 Register mit Pedalkoppel.

Der Opferstock

aus Eichenholz stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Er stand ursprünglich hinter dem Altar und wurde 2002 restauriert.